Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres, das bedeutet: "Wir erforschen Straftaten, die von Polizeibeamt:innen begangen wurden und Straftaten, die nur von Amtsträger:innen begangen werden können, ausgenommen sind Korruption und Bestechung. Wenn zum Beispiel ein Lehrer einem Schüler eine Backpfeife gibt, dann wäre das Körperverletzung im Amt und damit ein Fall für uns." – Unsere beiden Interviewpartnerinnen erzählen uns, wie Idealismus zu ihrer Grundhaltung gehört und warum aus manchen Blickwinkeln "Recht" nicht gleich "gerecht" ist.

"Wir kommen zum Einsatz, wenn bereits eine Straftat begangen wurde, also das Kind schon in den Brunnen gefallen ist." – Oft wird der Bereich mit der Innenrevision verwechselt. Die Innenrevision allerdings prüft und überwacht interne Arbeitsprozesse, ohne dass (schon) eine Straftat vorliegt.

Die vier Kolleg:innen beim Senator für Inneres sind ausgebildete Kriminalpolizist:innen mit sämtlichen Befugnissen von Polizeibeamt:innen. Warum übernehmen sie ihre Arbeit nicht direkt bei der Polizei? Die Polizei würde gegen sich selbst ermitteln, deshalb muss es eine unbefangene Stelle geben. Bei Lehrer:innen bspw. könnte natürlich die Polizei ermitteln, aber der Gesetzgeber hat das Vorgehen bei allen Amtsträger:innen und Amtsdelikten einheitlich geregelt.

In ihrem Alltag gibt es vielfältige Herausforderungen, sei es, Objektivität zu wahren und die Wahrheit zu finden, oder sich jeden Tag auf etwas Neues einstellen zu müssen. "Wir können uns nicht aussuchen, wann wir tätig werden müssen und uns auch nicht nur auf einen Deliktsbereich fokussieren. Ob Betrug, Sexualstraftaten oder Handel mit Betäubungsmitteln: Es ist wichtig, immer flexibel zu sein und sich immer neu einzuarbeiten." Wenn nachts um drei das Telefon klingelt, weil gerade eine Straftat passiert ist, muss ggf. eine:r der vier Kolleg:innen mit der Staatsanwaltschaft zum Tatort. "Dazu gehört Idealismus, man erreicht uns eigentlich immer." – Von der Tatortbesichtigung über Hausdurchsuchungen, der Auswertung von Datenmengen aus digitalen Beweisstücken, der Kommunikation mit den Amtsleitungen bis hin zu Vernehmungen umfasst ein Fall für das Team alle kriminalistischen Arbeitsschritte. Dafür ist es erforderlich, dass jede:r Kollege:in alles können muss, sowohl in der Bandbreite der Fälle, als auch in den einzelnen Prozessschritten.

Bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen ihnen Struktur und Souveränität, vor allem, weil hinter vielen Fällen auch großer Druck aus der Politik entsteht. Lebenserfahrung ist ebenfalls wichtig, um Verständnis mitzubringen, denn die Geschichten haben immer zwei Seiten.

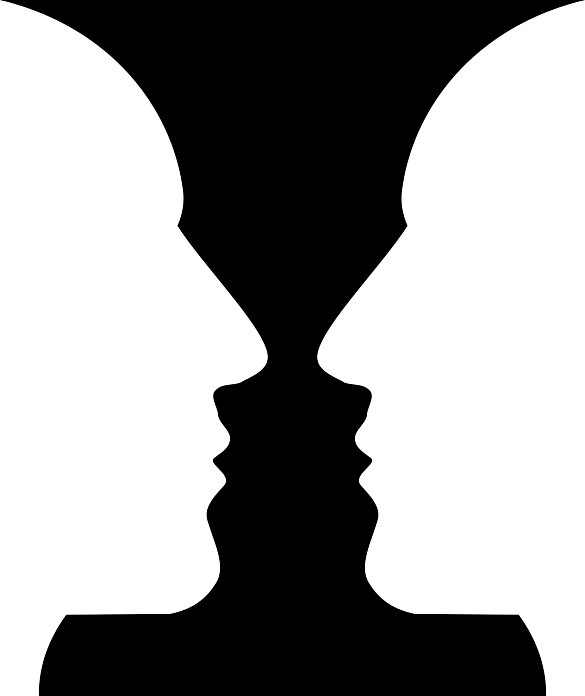

Auf dem Bild sieht man je nach Blickwinkel entweder eine Vase oder zwei sich gegenüberstehende Gesichter. "Zum Beispiel erzählt ein Kind den Eltern vom Lehrer geschlagen worden zu sein. Der Lehrer erzählt aber eine ganz andere Geschichte. Oft trifft sich die Wahrheit in der Mitte, manchmal ist auch das Gleiche gemeint, nur mit Worten anders beschrieben oder die Wahrnehmung war anders."

Den Ausschlag für den Beruf als Polizeibeamtin gab für Frau Albers, dass sie etwas machen wollte, was ihre Eltern nicht für sie vorgesehen hatten (also keine Banklehre). "Ich habe mir etwas Aufregendes gesucht, die Polizei." Frau Milles hat vor allem ihr Gerechtigkeitssinn zu ihrem jetzigen Beruf geführt.

Für beide ist es eine große Motivation, die Herausforderung anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen, dass den Beteiligten Gerechtigkeit widerfährt oder auch Fälle aufzuklären, in denen Menschen zu Unrecht beschuldigt wurden. Sie möchten die Dinge gern "in das richtige Licht rücken".

Die Flexibilität in den Arbeitszeiten und die vielen Freiheiten durch die Möglichkeit, autark im Team zu arbeiten, tragen dazu bei, dass die Kolleg:innen gerne zur Arbeit kommen.

In ihrem Team fühlen sie sich sehr wohl, nicht zuletzt, weil sie sich immer aufeinander verlassen können. "Wenn es hart auf hart kommt, gehen wir gemeinsam los. Unser Humor und dickes Fell helfen uns auch in schwierigen Fällen", erklärt Frau Milles. "Die Türen sind immer offen, wir wissen sehr viel von den anderen, auch privat."

Für die Zukunft wünschen sich die Kolleginnen, dass jeder in den Behörden mehr auf sein Bauchgefühl hört, wenn er meint, etwas läuft nicht richtig – auch, wenn es "schon immer so gemacht" wurde. Im Zweifel könnte man sich auch an die ZIMS (Zentrale interne Meldestelle; nach Inkrafttreten des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes des Bundes zu Beginn 2023 werden alle Beschäftigten über die Möglichkeiten informiert) wenden. So könnte ein Verhalten abgestellt werden, bevor das Team Interne Ermittlungen den Fall strafrechtlich verfolgen muss.

Als Perspektive für ihre tägliche Arbeit sehen die Kolleg:innen vor allem in der Digitalisierung einen großen Einflussfaktor: "Die Akten sind mehr und mehr digital. Und auch die Beweise werden immer digitaler. Früher haben wir bei Hausdurchsuchungen Ordner beschlagnahmt, jetzt sind es Tablets oder Handys. Dadurch wird das Arbeitsaufkommen wesentlich höher, denn die Auswertung großer Datenmengen erfordert viel mehr Personal. Außerdem ist neues Wissen erforderlich."

Schon jetzt versucht das Team, sich bei Fortbildungen, Vernehmungsseminaren oder Internetrecherchen auf dem aktuellsten Stand zu halten und gegenseitig einen Wissenstransfer zu leisten. Deshalb ist hier oft der Austausch mit anderen Bundesländern oder Fortbildungen über Verbände gefragt. Der wichtigste Punkt bleibt jedoch weiterhin, dass es in ihrem Team auch zukünftig zwischenmenschlich so gut passt!

Vielen Dank an das Team interne Ermittlungen für den Einblick!